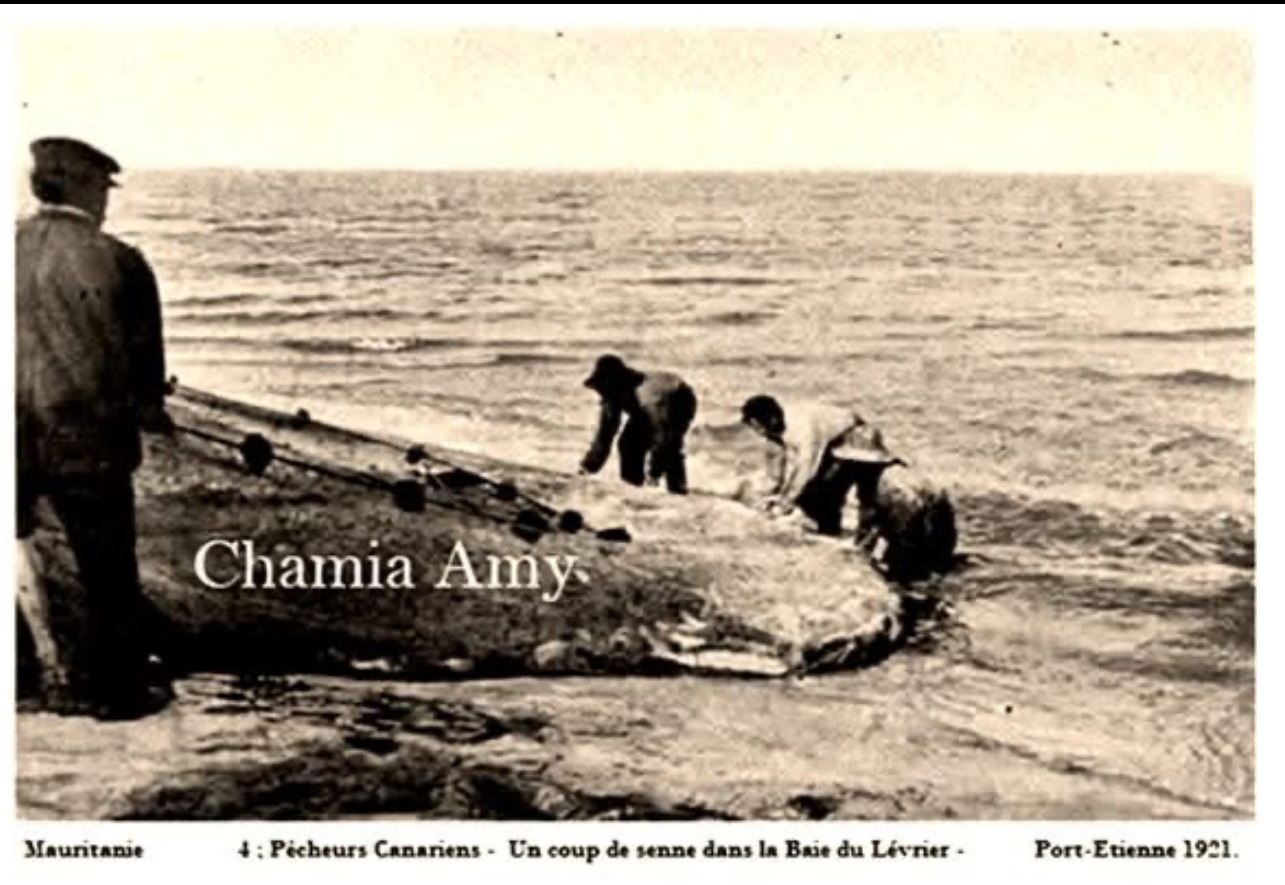

Un coup de senne dans la Baie du Lévrier.

Sur cette photo on peut voir, des pêcheurs canariens en train de tirer un filet de pêche dans la Baie du Lévrier.

Pour ceux qui ne le savent pas, Un "coup de senne" désigne une technique de pêche ancestrale consistant à encercler un banc de poissons avec un grand filet (la senne) pour le ramener vers le rivage. Le terme "coup" fait référence à l'action de lancer ou d'encercle tandis que "senne" est le filet utilisé. Ici les pêcheurs canariens sont heureux de perpétuer et de transmettre cette tradition.

Pour mieux comprendre la technique " Un coup de senne''

Le filet est jeté depuis une barque avant d'être tiré, depuis sur la plage initialement à la main, les pêcheurs se mettent en position et tirent uniquement à la force des bras et des jambes un gigantesque filet. Chaque tiré de filet permet de remonter une à deux tonnes de poissons. C'est très physique, plusieurs espèces sont prises dans le filet, des poissons que l'on va minutieusement trier et sélectionner. Certains sont conservés pour être acheminés par bateaux aux iles canaries, les autres sont vendus directement sur place à la Société industrielle de la Grande Pêche « SIGP ». Dans le filet il y a des mérous, dorades, courbines…etc.

N’oublions pas de souligner que la Baie du Lévrier est une zone de reproduction importante et un lieu de grossissement pour les juvéniles de courbine.

Cette baie offre non seulement un environnement propice à la survie, mais aussi au développement des jeunes courbines, ce qui en fait un site écologique vital pour cette espèce.

Juste un petit rappel historique :

L’abondance et la richesse des ressources halieutiques Mauritaniennes sont mentionnées dès le XVIIe siècle par les navigateurs. En 1643, Claude Jannequin de Rochefort affirme avoir vu « en une seule fois, d'un seul coup de senne, trois cents gros mulets, un corbin et un pantouflin, tous deux de la grosseur d'un homme et quantités d'autres poissons, comme bonites, dorades, barbues, soles... ».

En 1695, le chirurgien Lemaire écrit: « le Cap Blanc abonde de poisson, comme dorades, argues, vieilles et beaucoup d'autres que je ne connais pas ». En 1728, le père Labat décrit ainsi la baie d'Arguin « ce golfe est comme un étang toujours plein de poissons dont on ne peut diminuer la quantité, quelque nombre qu'on en prenne... » .

Cet eldorado halieutique a d'abord suscité les convoitises des pêcheurs canariens et hollandais qui installèrent un comptoir sur l'île d'Arguin et un port dénommé Portendick aux environs de l'emplacement actuel de Nouakchott. Ils furent suivis par les pêcheurs et commerçants portugais, anglais et espagnols, notamment des pêcheurs basques. Ce n'est qu'au début du XIX" siècle que les Français envisagent une exploitation des ressources halieutiques; en 1818, Correal et Savigny incitent les pêcheurs français à installer des comptoirs sur la côte : « cette partie de la mer, connue sous le nom de golfe d'Arguin, est surtout notable pour l'immense quantité de poissons qui s'y rendent ».

La fin du XIXe siècle voit le début de la colonisation proprement dite avec une évaluation des sites portuaires favorables, telle que celle menée par le capitaine Aube en 1872, ou bien encore celle du lieutenant de vaisseau Raffene qui écrit que « la baie de Cansado offre un port si parfait que je ne doute pas de son avenir ». Puis vinrent les évaluations des ressources halieutiques: A. Gruvel de 1906 à 1910, Monod de 1919 à 1927, Chananaud de 1927 à 1931.

source: Chamia Amy (Facebook)

.gif)

.gif)