Certes, on est encore loin de ce tableau, en Afrique au milieu du 19ème siècle. Pour les Européens, Il ne s’agit, pour l’heure, que d’y organiser ledit ratissage des matières premières et cela nécessite une colonisation effective des terres, sinon leur « protectorat », version plus « soft » (1) impliquant un certain intéressement de castes supérieures locales au business. Tenue en 1884-1885, la Conférence de Berlin s’y emploie en toute tranquillité d’esprit, traçant les grandes lignes du partage du continent africain, en l’absence cependant et bien évidemment, du moindre représentant de ses populations. Le processus se poursuit sur le terrain avec les guerres des Français, à l’Ouest, contre les États djihadistes fondés au Fouta Djalon, au Fouta Toro et au Mali ; et, plus au Centre, par les Anglais contre celui, immense, de Sokoto (2). La conquête du Bilad Soudane achevée au tournant du 20ème siècle, celle du Bilad Chinguitt démarre, sous le titre on ne peut plus ambigu de « pacification », traduction française si littéralement proche du mot « islam », en arabe…

Si tant est que le terme « djihad », en arabe, soit toujours chargé d’une dimension sacrée, quelle pouvait être celle du mouvement lancé par la 3ème République française si ostensiblement déclarée laïque mais encore très loin d’atteindre le caractère laïciste que prendrait la 5ème, un siècle plus tard ? À dire vrai, pas plus ses affiches de liberté, égalité, fraternité et démocratie ne sont alors visibles, en Afrique de l’Ouest, que celle de la laïcité. D’un gouverneur à l’autre et selon les circonstances, elle établit son pouvoir à partir de missionnaires catholiques ou de cheikhs musulmans, avec cependant l’appui constant, mais certes variablement déployé, de ses soldats. Une amphibologie on ne peut mieux illustrée, en 1902 dans l’espace maure, par le recours à la suave diplomatie spirituelle d’un certain Xavier Coppolani, suivie, trois ans plus tard, par les mitraillages beaucoup moins subtils du général Gouraud. Ce n’est donc certainement pas dans – ni même entre – les lignes de la Constitution française de l’époque qu’il faut chercher l’hypothétique dimension sacrée de ce djihad si bien tartiné de pacification.

Peut-être aura-t-on plus de chance en cherchant du côté des idées engendrées par la révolution industrielle et des rencontres internationales qui s’en sont suivies. La première avait besoin, comme je l’ai rappelé tantôt, de consommateurs en nombre croissant et poussait à l’individualisme, en exaltant les principes de liberté et de droit de la personne humaine. Les secondes furent plus préoccupées d’organiser les rapports de force entre les grandes puissances, afin d’éviter des conflits finalement préjudiciables à toutes, et les questions d’économie globale y ont occupé une place considérable. Dans quelle mesure ces deux facteurs sont mis en scène en 1815, lors du Congrès de Vienne censé restructurer l’espace européen après la chute de l’empire napoléonien ? Le grand vainqueur du conflit contre la France est sans conteste Le Royaume-Uni qui n’a eu de surcroît à se plaindre d’aucun dégât sur son territoire (3). À nouveau maître incontesté de la Méditerranée et de l’océan Atlantique, il semble détenir toutes les cartes maîtresses des discussions, non seulement sur le plan territorial mais aussi naval et colonial au programme de celles-ci.

De sentiments sincères en sentiments manipulés

Il convient ici de rappeler une des plus prégnantes différences dans le développement de la modernité en Angleterre et en France. Dans leur effort respectif à conduire socialement la révolution industrielle, seule la première a su y intégrer la dimension religieuse (4). Une préoccupation particulièrement sensible entre le milieu du 18ème siècle et la fin des guerres américaines et napoléoniennes, époque durant laquelle s’est manifesté, au sein de toutes les communautés protestantes – et même juives… (5) – un vrai besoin de renouveler leurs principes moraux. La lutte pour l’abolition de l’esclavage, impulsée par les quakers dès la fin du 17ème siècle, y occupa une place importante. Souvent réprimée par les pouvoirs publics dans la première moitié du 18ème siècle, tant au Royaume Uni qu’en ses colonies américaines où les intérêts des planteurs esclavagistes tenaient le haut du pavé, ce mouvement se voit peu à peu encouragé, puis carrément soutenu, au constat de trois facteurs principaux : tout d’abord, la remise en cause de la rentabilité de l’esclavage, puis l’indépendance des USA et, enfin, l’ascendant décisif pris par le secteur industriel sur celui de l’agriculture. (À suivre).

Ian Mansour de Grange

NOTES

(2) : Fondé en 1804 par Ousman dan Fodio, prédicateur peul de la confrérie Qadiriya, cet empire centré sur le territoire de l’actuel Nigeria joua un rôle considérable dans l’expansion de l’islam en Afrique équatoriale, favorisant l’intégration rapide des différentes ethnies conquises dans l’appareil de l’État fortement décentralisé.

(3) : Une situation privilégiée qui n’en débouche pas moins sur une crise économique liée à l’endettement militaire puis à la démobilisation, quasiment simultanée, des troupes en France et aux USA dont l’indépendance n’est également pas sans conséquences sur la gestion des investissements, des marchés et des spéculations…

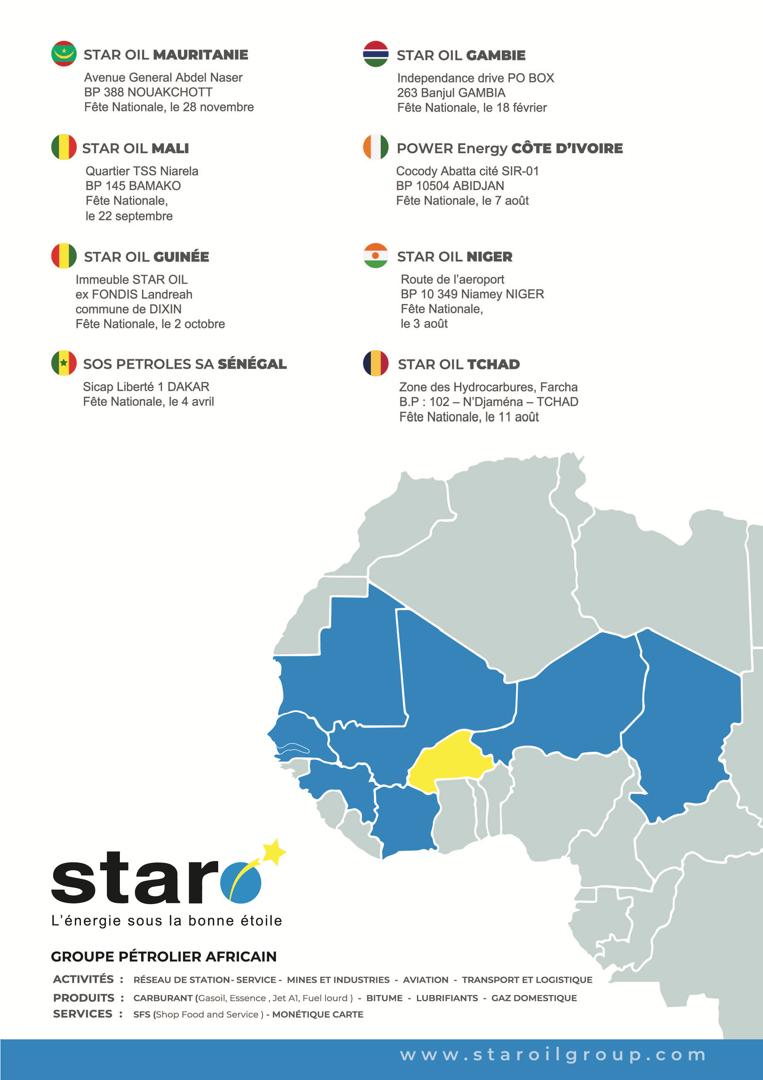

(4) : Voir « GENS DU LIVRE […] », (Prix Chinguitt 2006), Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2ème édition 2025, pp. 81-85.

.gif)

.gif)