Révision des accords culturels

La révision des accords de coopération entre la Mauritanie et la France survenue en 1972 sous la pression du Mouvement National Démocratique (MND), ouvrira la voie, au plan culturel, à une succession de réformes de l’enseignement. Après celle de 1973, interviendra une nouvelle réforme, élaborée à la va-vite au tout début de la décennie des années 1980.

Inspiration obligée du MND

La première réforme s’était plus ou moins inspirée de notre vision de l’enseignement au niveau du MND, se fondant sur un projet inclusif prenant en compte notre diversité culturelle. Un institut de langues fut créé. Il était chargé de la revalorisation et de la promotion de nos langues nationales. Un siège bien équipé lui avait été réservé ; son directeur général avait été désigné. Des experts et des spécialistes lui furent affectés. Des classes expérimentales d’enseignement des langues nationales avaient vu le jour dans plusieurs régions du pays. Elles connurent une affluence importante. Après des décennies d’égarement, on revient aujourd’hui aux principes de cette réforme, malheureusement avec moins de détermination et clarté de vue.

Des obstacles exogènes tenaces

À l’époque et même aujourd’hui, cet intérêt accordé aux langues nationales ne pouvait pas passer inaperçu. Deux obstacles majeurs se dressent devant lui.

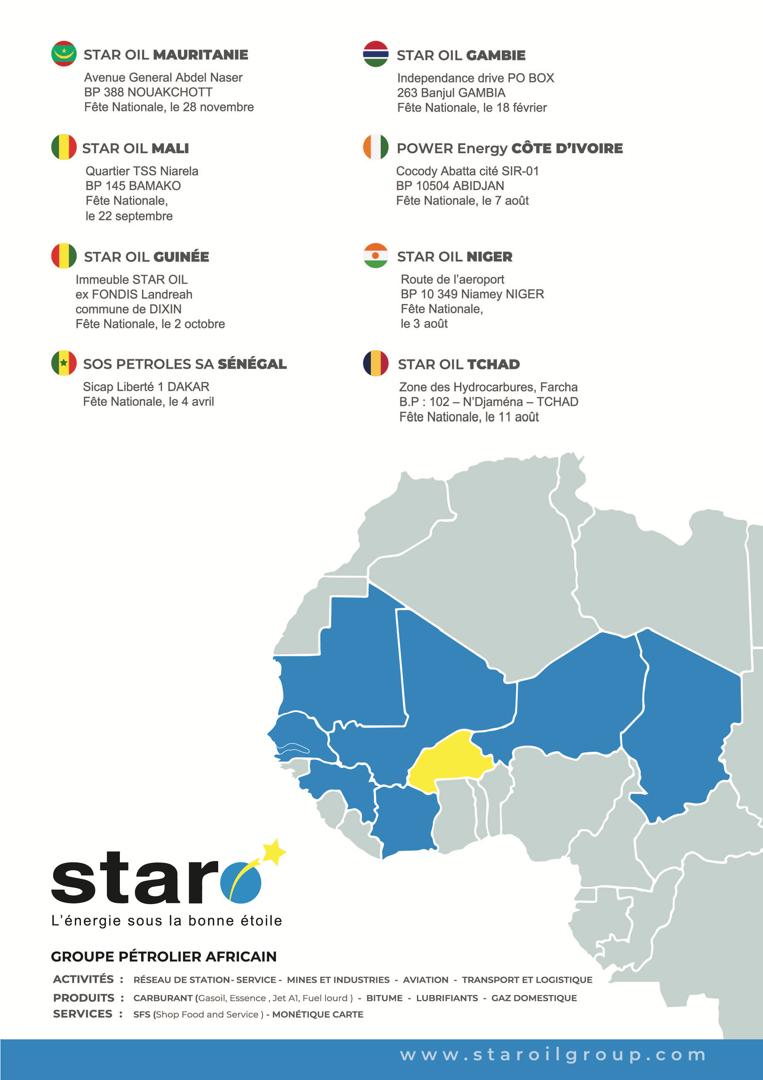

Le premier réside dans le fait que nos trois communautés négro-africaines, qui, bien que minoritaires en Mauritanie, appartenaient à de vastes ensembles ethniques dont les contours géographiques englobent de nombreux pays de la sous-région. Il serait donc difficile de concevoir uniquement en Mauritanie un système d’enseignement réussi fondé sur des langues nationales négro-africaines qui ignorait ces prolongements culturels illimités.

Le deuxième obstacle n’est pas moins important que le premier. Nous savions tous que le colonialisme, notamment le colonialisme français dans sa dimension culturelle, avait toujours pour objectif final l’assimilation culturelle intégrale des peuples colonisés. La France, «notre bien-aimée grand-mère », souffrait éternellement de la relative petitesse de sa dimension géographique continentale.

En conséquence elle n’avait jamais cessé de chercher à s’étendre indéfiniment au-delà de ses frontières historiques continentales. Les guerres napoléoniennes et les guerres coloniales comme au Vietnam et notamment en Algérie illustrent parfaitement cette ambition typiquement française. Le grand poète Victor Hugo, qui était aussi un grand homme politique, prophétisait qu’un jour viendra où Paris sera la capitale des « Etats Unis » d’Europe. La même ambition ne cesse de bourdonner aujourd’hui dans la petite cervelle d’Emmanuel Macron le jeune chef d’Etat français actuel.

Au temps de « nos ancêtres les gaulois »

Quelques années après l’indépendance de notre pays, on nous enseignait à l’école l’histoire de France comme étant notre propre histoire. On nous présentait nos résistants à la pénétration coloniale comme des bandits et les baroudeurs, les grands génocidaires de la conquête coloniale, comme des héros venus uniquement en promoteurs de la paix et de la civilisation. On colla leurs noms aux rues et avenues de nos villes, ainsi qu’à nos premiers établissements scolaires.

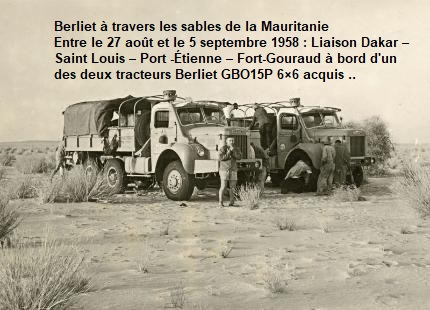

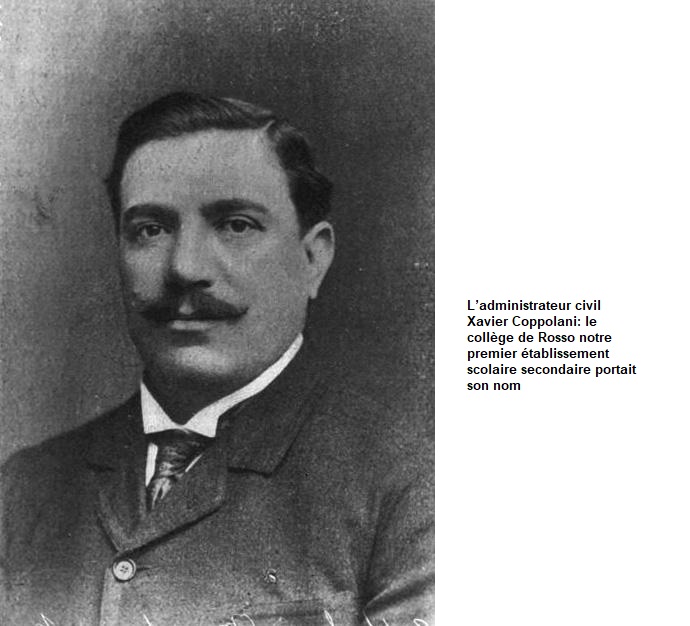

Chez nous, en Mauritanie, nous avons les deux villes de Nouadhibou et Fdérik, qui portaient jusqu’à presque 10 ans après l’indépendance, respectivement, les noms de Port Etienne et Fort Gouraud et le collège de Rosso, le premier établissement scolaire secondaire de notre pays, portait le nom de Collège Xavier Coppolani, administrateur civil, commissaire du gouvernement français pour la Mauritanie jusqu’au 12 mai 1905, le jour de sa mise à mort par un commando de résistants à la pénétration coloniale. La région de Dakhlet Nouadhibou aujourd’hui, portait à l’époque coloniale le nom de Baie du Lévrier (traduit en arabe par « Raas Elkelb ou littéralement « la tête de chien »).

Mauritanie-Sénégal: même sauce coloniale

Au Sénégal à côté, nous avions le Lycée Faidherbe à Saint Louis et le Lycée Van Vollenhoven à Dakar. Les deux hommes comptaient parmi les nombreux administrateurs coloniaux du Sénégal. La ville de Saint Louis fut la première capitale du Sénégal, ainsi que de la Mauritanie et même dans une certaine mesure de l’Afrique Occidentale Française (AOF). Elle conserve le même nom jusqu’à présent. Rosso, capitale du Trarza, portait toujours le même nom dont je n’ai pu lui trouver aucune origine. Il sonne pourtant comme un mot italien.

Au temps colonial et même néocolonial qui va suivre, il n’existait aucun projet, ni même le moindre effort visant à la promotion et à l’enseignement des langues africaines. En Mauritanie et dans les pays du Maghreb, à l’époque coloniale, les quelques pas réalisés dans l’enseignement de la langue arabe (les medersas) constituaient des concessions arrachées de haute lutte.

Combien de fois, notre concitoyen, feu Elhaj Mahmoud Bâ, avait fait la prison pour défendre ses prestigieuses écoles arabes « Elvalah » durant une bonne période de l’ère coloniale?!

La réforme qui divise

La deuxième réforme de notre enseignement du début des années 1980, basée sur un système d’enseignement bilingue, consacra une division ethnique dangereuse du moment qu’elle imposait la langue arabe à tous les hassanaphones pour les citoyens ayant le dialecte arabe hassanya comme langue maternelle.

Les communautés négro-africaines conservèrent le français comme première langue en matière d’enseignement. Des méthodes maladroites d’enseignement de l’arabe avaient développé chez leurs intellectuels notamment un sentiment de rejet à l’égard de cette langue dont pourtant leurs aïeux comptaient parmi ses plus grands précurseurs au niveau de la sous-région et même au-delà.

Des chauvins à l’œuvre

Notons également que les partisans d’un certain courant chauvin, profitant de leurs avantages sur ce plan, s’étaient servis sciemment de cette langue arabe pour réduire la représentativité des fonctionnaires négro-africains au niveau de l’administration du pays, renforçant ainsi une appréhension grandissante à l’égard de la langue arabe dans les milieux intellectuels négro-africains.

Le système d’enseignement français est fondé sur l’enseignement d’une seule langue: le français, à travers une seule culture, la culture française. La France, comme souligné avant, au plan humain et géographique, constitue un petit pays par rapport à ses grandes ambitions de grande puissance; son ambition congénitale avait toujours été d’être un grand empire capable de se mesurer aux grands ensembles du monde.

Nostalgie de l’empire

De tous temps, les dirigeants français pensaient que le seul moyen de réaliser leur éternel rêve pour une renaissance d’un grand empire français ne pouvait être que l’assimilation culturelle des peuples de l’ensemble des pays ayant connu la colonisation française. Ce n’est pas par pur hasard que le principal quotidien français s’était donné comme nom « Le Monde » et Radio France International (RFI) se vantait souvent d’être la « Radio du monde ». Rappelons ici que le quotidien «Le Monde » fut une création du général De gaulle à la fin de la deuxième guerre mondiale.

Un pessimisme regrettable

Pour toutes ces raisons, donc, l’expérience de l’enseignement des langues africaines en Mauritanie avait peu de chance de durer longtemps. En conséquence, on comprendra aisément que les français, s’appuyant sur les agents et lobbies francophones, ne pouvaient en aucune manière laisser évoluer librement l’expérimentation de l’enseignement des langues négro-africaines en Mauritanie. Il fallait à tout prix éviter la moindre fuite dans le système, le moindre «mauvais » exemple à suivre par une quelconque ex-colonie française, qui pourrait être tentée par l’aventure dans ce domaine.

(À suivre)

.gif)

.gif)